身体研究家のなかしま (@Re2054)です。

運動学は、

- 身体のこと

- 身体のなかで起きていること

- 身体内外の運動のこと

のうち3番目にあたります。

ここで扱う運動学というのは身体運動学つまり ”Kinesiology” です。

ギリシャ語のkinesis(動き、運動)とlogy(学、研究)に由来します。

さらにそこにkinematics(運動学:身体の運動、動作をトルクや力の視点抜きに説明する)とkinetics(運動力学:体の対する力の作用を説明する)などが組み合わさっています。

まとめると

キネシオロジー(身体運動学)

人間や動物の身体の運動学。解剖学、生体力学、生理学的視点から身体運動を解き明かす学問

キネマティクス(運動学)

身体の運動、動作をそれを生じる力やトルクの視点抜きで説明する力学の一分野

キネティクス(運動力学)

体に対する力の作用を説明する力学研究の一分野

出典 医歯薬出版『筋骨格系のキネシオロジー第2版』[1]

トレーナーやリハビリなどの業界で一般に運動学というとこの身体運動学になります。

しかし、マイネル運動学や金子運動学など「運動そのもの」に迫る運動学も物凄く重要ですのでいずれ触れていきます。

キネシオロジー

キネシオロジーの理解には特に解剖学の理解が欠かせません。

ですが実は【解剖学のすすめ】で勧めてきた解剖学の見方は、キネシオロジー的な解剖学の見方です。

筋の形の意味やどの位置に付いているかはキネシオロジーの理解には欠かせないので、このように見ていくことが重要です。

少しおさらいしてみましょう。

筋肉は基本的に起始から停止に向かって作動するという仕組みを持っています。

あとは関節軸と付着位置、その他の筋肉、関節構造などとの関係性によって骨がどう動くかが決まります。

ここにある関係性といった部分にかかってくるのがキネシオロジーです。

どのように関係しているか。

まずはキネマティクス(運動学)から考えていきましょう。

キネマティクス(運動学)

運動学とは、身体の運動や動作を力やトルクの視点抜きで説明する領域です。

たとえば関節運動を見てみると、それが生じるには何らかの力が存在していますが、それを抜きに関節運動を説明しようというものです。

そうすると、骨が並進や回転などの運動をしていることがわかります。

そこから股関節の屈曲だとか肩関節の外旋といった運動が導きだされるわけです。

ここに何らかの力を見てもいいのですが、ここでは空間的な動きの変化として捉えましょうというもの。

そしてそれがどのように動いているのか、どのくらいの速さ、距離、角度で、など見ていきましょうというものです。

したがってトレーナー的な解剖学の範疇として単に扱ってきた関節運動がここに含まれるというわけですね。

またOKCやCKCといった概念もこれら運動学の範疇です。

これを簡単にまとめると

となります。[2]

つまり我々がよく行う動きの視覚的変化や映像での分析はこのキネマティクスに依るものです。

キネティクス(運動力学)

一方の運動力学は運動の質量、重心、力、エネルギーの変化などを観察するものです。

ニュートンの法則やテコの原理、筋力、トルクなどが関わってきます。

トレーナーの多くが当たり前のように使っている「等尺性収縮」や「遠心性収縮」も筋張力を元に考えますから、キネマティクスの範疇になります。

また主動筋や共同筋、拮抗筋といった関係も運動力学の観点から導かれるものです。

つまりトレーナーが何気なく用いている用語の多くはキネシオロジーから来ているということです。

また力や負荷のかかり方も運動力学の範囲として扱います。

ストレスといっても良いですが、引っ張り・圧迫・曲げ・剪断・ねじれなどが身体に加わるときには重心や力、エネルギーなどを考慮しなくてはいけません。

病態力学とも言いますがつまり、疾患や障害、怪我の力学的原因を理解するためにも運動学は欠かせません。

たとえば『オーチスのキネシオロジー(ラウンドフラット社)』はこの病態力学に関する記述が豊富です。

キネシオロジーとバイオメカニクス

バイオメカニクス(生体力学)というものがあります。

身体の構造や運動を力学的な視点で説明する分野です。

バイオメカニクスとキネシオロジーは同義的な扱いであったり、かつてのキネシオロジーが現在でいうバイオメカニクスであったり、運動力学の発展型としてバイオメカニクスがあったり、さまざまな認識がなされています。

キネシオロジーと同じようにバイオメカニクスにもキネマティクスとキネティクスがサブカテゴリとして存在しているため、このような扱いになっていると思われます。

キネシオロジーには生理学的・心理学的な関係性も含めるというのが一応の定義になっているので、その違いはあるかと思います。

とはいえキネシオロジーの代表的なテキストである『オーチスのキネシオロジー(ラウンドフラット社)』や『筋骨格系のキネシオロジー(医歯薬出版)』も、バイオメカニクス的な部分に比重を置いているので、あまり厳密に区別しなくて良いかもしれません。

キネシオロジーをどう独学するか

キネシオロジーの独学はまずはイラストを読み込むことをオススメします。

重要なのは動きをイメージすること。

この動きには「現実に見える動き」だけでなく「目に見えないエネルギーのような流れ」もあります。

たとえば重力は目に見えませんが常に加わっており、ストレスも同じく見えませんが常に加わっています。

関節が動くときにはそれ以上の動きをさせないための反対の力(=動き)が掛かっています。

キネシオロジーではこうした力の流れや関節の動きなどが矢印で表現されていますが、この矢印を参考に頭の中で動かしてみることが大切です。

イラストを見てみる

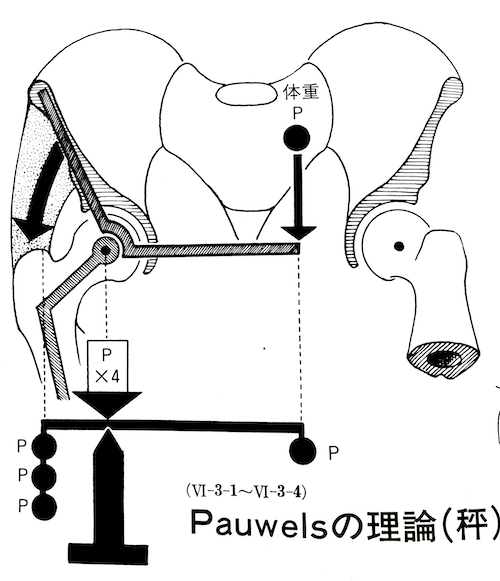

ここでひとつイラストを見てみましょう。

これは両足支持では股関節にほぼ均等に分散する負荷が片足立位では体重の4倍に増えることを示した図です。

この理論をパウエルズの理論と言います。

(ちなみにパウエルズの理論をGoogle検索すると僕が以前勤めていた際に書いたブログが一番に出てきます)

これを解説すると、

- 片足立位時に体重がかかる重心位置とそれを保持するために機能する筋との距離が3:1の関係

- これにより筋が発揮する筋力は体重の約3倍になる

- 股関節には股関節合力、つまり筋力と体重の合力が加わるため、体重の約4倍の力が股関節に加わる

となります。

イラストを見てもこれが直観的に分かるようになっています。

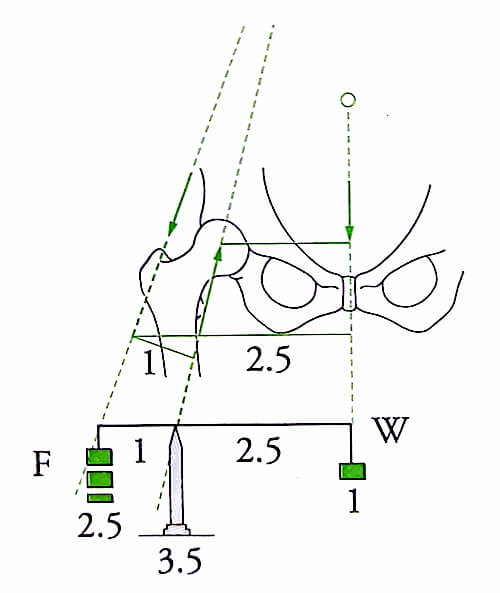

以下のイラストにも全く同じことが描かれています。

これでは支点から荷重点:支点から力点までの距離が2.5:1になっているため、最終的には体重の3.5倍の負荷が股関節に加わるとのこと。

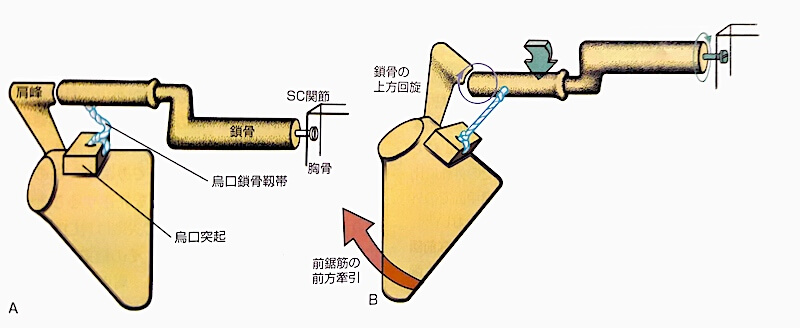

以下の画像を見てみましょう。

これは烏口鎖骨靭帯によって鎖骨と肩甲骨の連動が起きていることが読み取れます。

この運動なしには完全な肩外転は行えず、つまり肩甲上腕リズムにも寄与しています。

地道にやるしかないのが基礎

ここまで見てきたのは解説のためではありません。

つまりイラストをしっかり見てテキストを読み込めば、基礎的なキネシオロジーの理解はそこまで難しくないということです。

なぜならこれは、

我々の運動が物理法則に従っているからであり、その物理法則に基づいてキネシオロジーやバイオメカニクスが展開されているからです。

さらに頭の中のイメージを動かすことは、実際のセッションでの動作の視覚的な理解に役立つという面も持っています。

イラストに描かれた矢印が実際の動作や身体にも見えてきます。

これは誇張ではなく、ある程度のトレーナーであれば解剖学的な視点を取れるのと同じです。

解剖学・生理学・運動学といった基礎的な分野の理解は地道ではありますがコツコツやっていけば必ずトレーナーとしての実力を文字通り底上げしてくれます。

特にキネシオロジーはセッション後のおさらいとしてパラパラとめくるだけでも違います。

しっかり勉強していきましょう。

この記事に関するコメント・質問はTwitter(@Re2054)にて受け付けています。

オススメ図書

- 人間の「運動学」というより「人間の運動」学です。とにかく1冊選ぶとしたらこれがオススメです。

- 基礎を学ぶにこれ以上ない本です。

- 各セグメントごとに豊富なエビデンスがあり、病態力学の情報量はピカイチです

参考図書

- Donald A. Neumann著 嶋田智明・有馬慶美監訳(2005) 医歯薬出版『筋骨格系のキネシオロジー第2版』

- 宮本 省三, 八坂 一彦, 平谷 尚大, 田渕充勇, 園田義顕 著(2016) 協同医書出版社『人間の運動学 – ヒューマン・キネシオロジー』

- J.Castaing 著, 井原秀俊 翻訳(1986) 協同医書出版社 『図解関節・運動器の機能解剖 (下肢巻) 』

コメント